Potenziale suffizienter Nutzungskonzepte für einen klimaneutralen Gebäudebestand 2050

Der Gebäudesektor verursacht in Deutschland ca. 30 % der jährlichen Treibhausgasemissionen (BReg 2020). Darin enthalten sind sowohl private Wohngebäude als auch Immobilien von Gewerbe; Handel und Dienstleistungen. Die Treibausgasemissionen im Gebäudesektor setzen sich aus dem Verbrauch fossiler Energieträger, z. B. für die Wärme- und Stromerzeugung zusammen. Hinzu kommen die sogenannten „grauen Emissionen“, also die Emissionen, die bei „Herstellung, Errichtung und Instandsetzung von Gebäuden“ entstehen (ebd.).

Mit der Novellierung des deutschen Klimaschutzgesetzes von 2021 hat sich Deutschland zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor bis 2030 auf minus 67 % gegenüber 1990 zu reduzieren (BMWI 2021b). Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein (BMWI 2021a) und darüber hinaus soll der Flächenverbrauch bis 2050 auf eine „Netto-Null“ reduziert werden, d. h. es soll eine Flächenkreislaufwirtschaft etabliert werden (UBA 2021).

Vor diesem Hintergrund untersucht das SMWK-Forschungsprojekt „Potenziale suffizienter Nutzungskonzepte für einen klimaneutralen Gebäudebestand 2050“ Strategien, mit denen die Ziele der Klimaneutralität und der verringerten Flächeninanspruchnahme im Gebäude- und Immobiliensektor erreicht werden können. Dabei steht die Suffizienz als Handlungsstrategie im Vordergrund. Suffizienz (von lat. sufficere – genügen, ausreichen) ist neben Effizienz und Konsistenz eine von drei Nachhaltigkeitsstrategien. Während Effizienz darauf zielt, mit einem verringerten Ressourceneinsatz den gleichen Output zu erzielen, geht es bei der Substitution darum, den Ressourceneinsatz umweltfreundlich umzustrukturieren (Behrendt et al. 2018), d. h. bspw. fossile Ausgangsstoffe durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Suffizienz dagegen zielt dabei auf einen verminderten Ressourcenverbrauch „durch eine Verringerung der Nachfrage von Gütern“ (Linz 2004) bzw. durch eine Veränderung der „persönliche Bedürfnisse, Bedarfe und Wünsche“ mit dem Ziel, persönliche, gesellschaftliche und ökologische Grenzen in Einklang zu bringen (Over et al. 2021).

Im Gebäudesektor kann Suffizienz sowohl auf der Ebene des Gebäudes selbst als auch auf der Ebene der Nutzung von Gebäuden betrachtet werden. Bauliche Maßnahmen, die auf eine Verringerung von Ressourcenverbräuchen zielen sind bspw. die Verringerung der individuellen Wohnflächen, flächen- und ressourcensparendes Bauen, die Reduktion von Neubauflächen oder die Anwendung ressourcensparender Bautechniken und der Einsatz von weniger oder ressourcensparender Gebäudetechnik (u. a. Schmitt et al. 2015)

Auf der Ebene der suffizienten Gebäudenutzung stehen vor allem soziale Aspekte im Vordergrund, die einen ressourcenschonenden Umgang mit Gebäude und Flächen mit weiteren nachhaltigen Praktiken und Verhaltensweisen verbinden. Beispielhaft können hier gemeinschaftliche Wohnformen, Sharing-Konzepte („Nutzen- statt Besitzen“), Mehrfach- und funktionsgemischte Nutzungen oder die Reduzierung der individuellen Wohnfläche benannt werden. Auch im Bereich der gewerblichen Nutzung lassen sich Suffizienzpraktiken umsetzen, etwa bei neuen, innovativen Nutzungsformen für leerstehende, innenstädtischen Gewerbeimmobilien.

Suffiziente Gebäude- und Nutzungskonzepte werfen unweigerlich die Frage auf, wie viel Fläche Menschen tatsächlich für Wohnen, Arbeiten und Freizeit benötigen und welche weiteren Nachhaltigkeitspotenziale in einer „maßvollen“ Flächennutzung verborgen liegen. Damit verbunden sind stets auch Fragen der Akzeptanz von bspw. kleineren individuellen Wohnflächen, Sharing-Praktiken oder Zwischennutzungen und neuen Geschäfts- und Nutzungsmodellen im Gewerbeimmobilienbereich, die ggf. auch mit geringeren Gewinnerwartungen einhergehen. Gleichzeitig werden bei Suffizienzstrategien, anders als bei Effizienz- und Konsistenzstrategien insbesondere die einzelnen Menschen für Verhaltens- und Konsumverhaltensänderungen adressiert (Buschmann und Sulmowski 2018). Die Frage, unter welchen Umständen Menschen diese Veränderungen im Bereich des Wohnens oder anderweitiger Nutzungsformen von Gebäuden eingehen, ist also ebenfalls Teil des Untersuchungsgegenstandes.

Inhalte des Forschungsprojektes

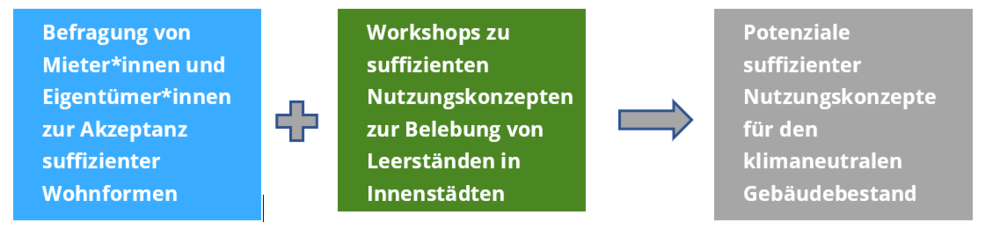

Das Forschungsprojekt „Potenziale suffizienter Nutzungskonzepte für einen klimaneutralen Gebäudebestand 2050“ untersucht am Beispiel der sächsischen Kleinstädte, unter welchen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen suffiziente Nutzungskonzepte im Bereich Wohnen und Gewerbeimmobiliennutzung umgesetzt werden können.

Dazu wurde in der ersten Phase des Projektes eine schriftliche Befragung zur Wohnsituation und zur Bereitschaft, die derzeitige Wohnsituation zukünftig zugunsten einer suffizienten Wohnform (z.B. kleinere Wohnfläche oder gemeinschaftliche Wohnform) zu verändern, durchgeführt.

In der zweiten Projektphase wird mithilfe agiler Workshops untersucht, welche suffizienten Nutzungskonzepte einen Beitrag zur Belebung von Leerständen in Innenstädten von Kleinstädten in strukturschwachen Regionen leisten können. Dabei werden insbesondere auch suffiziente Geschäftsmodelle, wie bspw. Mehrfachnutzungen, Sharing-Konzepte, Co-Working-Modelle oder regionale Direktvermarktungsstrategien betrachtet. Akteure der Workshops sind Vermieter*innen, Stadtverwaltung und Kommunalpolitik.

Überdies findet mit weiteren fachübergreifenden Akteuren aus Wirtschaft und Gesellschaft ein intensiver Austausch statt, um die Potenziale suffizienter Nutzungsformen im ländlichen Raum zu erforschen

In beiden Phasen werden sowohl ökonomische, architektonische und planerische als auch soziale Aspekte der Partizipation und sozialen Gerechtigkeit betrachtet.

Forschungsteam

Das Projektteam arbeitet interdisziplinär und vereint Wissen und Kompetenzen aus den Fachbereichen Nachhaltiges Bauen und Betreiben, Nachhaltiges Facility Management und technisches Gebäudemanagement sowie Stadtsoziologie und sozialwissenschaftlicher Akzeptanzforschung.

Projektleitung

Prof. Dr.-Ing. Anika Möcker - Professur für Nachhaltiges Bauen und Betreiben

wissenschaftliche Betreuung

Prof. Dr.-Ing. Jörg Mehlis - Professur für Facility Management

Projektumsetzung

Marie-Luise Baldin, M.A. - Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Nachhaltigkeit und Immobilienmanagement

Das Forschungsvorhaben „Potenziale suffizienter Nutzungskonzepte für einen klimaneutralen Gebäudebestand“ läuft vom 01.03.2021 bis 31.12.2022 und wird durch das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst gefördert.

Literaturverzeichnis

Behrendt, Siegfried; Göll, Edgar; Korte, Friederike (2018): Effizienz, Konsistenz, Suffizienz. Strategieanalytische Betrachtung für eine Green Economy. Hg. v. IZT - Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung gemeinnützige GmbH. Berlin (IZT-Text, 1-2018). Online verfügbar unter www.izt.de/fileadmin/publikationen/IZT_Text_1-2018_EKS.pdf, zuletzt geprüft am 11.03.2020.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI) (Hg.) (2021a): Deutsche Klimaschutzpolitik. Verbindlicher Klimaschutz durch das Bundes-Klimaschutzgesetz. BMWI. Online verfügbar unter www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/klimaschutz-deutsche-klimaschutzpolitik.html, zuletzt geprüft am 26.07.2021.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI) (Hg.) (2021b): Klimaschutzprogramm 2030. BMWI. Online verfügbar unter www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/klimaschutzprogramm-2030.html, zuletzt geprüft am 02.09.2021.

Buschmann, Nikolaus; Sulmowski, Jędrzej (2018): Von »Verantwortung« zu »doing Verantwortung«. Subjektivierungstheoretische Aspekte nachhaltigkeitsbezogener Responsibilisierung. In: Anna Henkel, Nico Lüdtke, Nikolaus Buschmann, Lars Hochmann und Anna Henkel, Nico Lüdtke, Nikolaus Buschmann, Lars Hochmann (Hg.): Reflexive Responsibilisierung. Verantwortung für nachhaltige Entwicklung. Bielefeld, S. 281–295.

Die Bundesregierung (BReg) (Hg.) (2020): Klimaschutzbericht 2019. Berlin, zuletzt geprüft am 26.07.2021.

Linz, Manfred (2004): Weder Mangel noch Übermaß: Über Suffizienz und Suffizienzforschung. Wuppertal (Wuppertal Papers, 145). Online verfügbar unter epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/1915/file/WP145.pdf, zuletzt geprüft am 26.07.2021.

Over, Margarete; Zimmermann, Patrick; Brischke, Lars-Arvid (2021): Wie muss man bauen, um suffizientes Wohnen zu ermöglichen? ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH; BTU Cottbus Senftenberg. Mittweida. Online verfügbar unter www.ifeu.de/fileadmin/uploads/pdf/Over_Zimmermann_Brischke_Suffizient_Bauen-Wohnen210322.pdf, zuletzt geprüft am 14.06.2021.

Schmitt, Corinna; Leuser, Leon; Brischke, Lars-Arvid; et al. (2015): Suffizienz‐Maßnahmen und ‐Politiken in kommunalen Klimaschutzkonzepten und Masterplänen – ein Überblick. Arbeitspapier im Rahmen des Projektes „Strategien und Instrumente für eine technische, systemische und kulturelle Transformation zur nachhaltigen Begrenzung des Energiebedarfs im Konsumfeld Bauen / Wohnen“. Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg. Berlin. Online verfügbar unter energiesuffizienz.files.wordpress.com/2015/09/suffizienz_kommunal-final_1509281.pdf.

Umweltbundesamt (UBA) (Hg.) (2021): Siedlungs- und Verkehrsfläche. Online verfügbar unter www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-verkehrsflaeche, zuletzt geprüft am 23.06.2021.